C罗绝技电梯球原理深度解析:香蕉球与落叶球差异对比

C罗的绝技电梯球是什么原理?香蕉球和落叶球有何不同?

在足球赛事中,精彩进球总能引发球迷热议,而任意球技术更是球星个人能力的极致展现。其中,C罗的标志性电梯球以其诡异轨迹令无数门将束手无策,而香蕉球与落叶球同样是绿茵场上的经典技术。本文将从物理原理到实战应用,全面解析这三种特殊射门技术的奥秘。

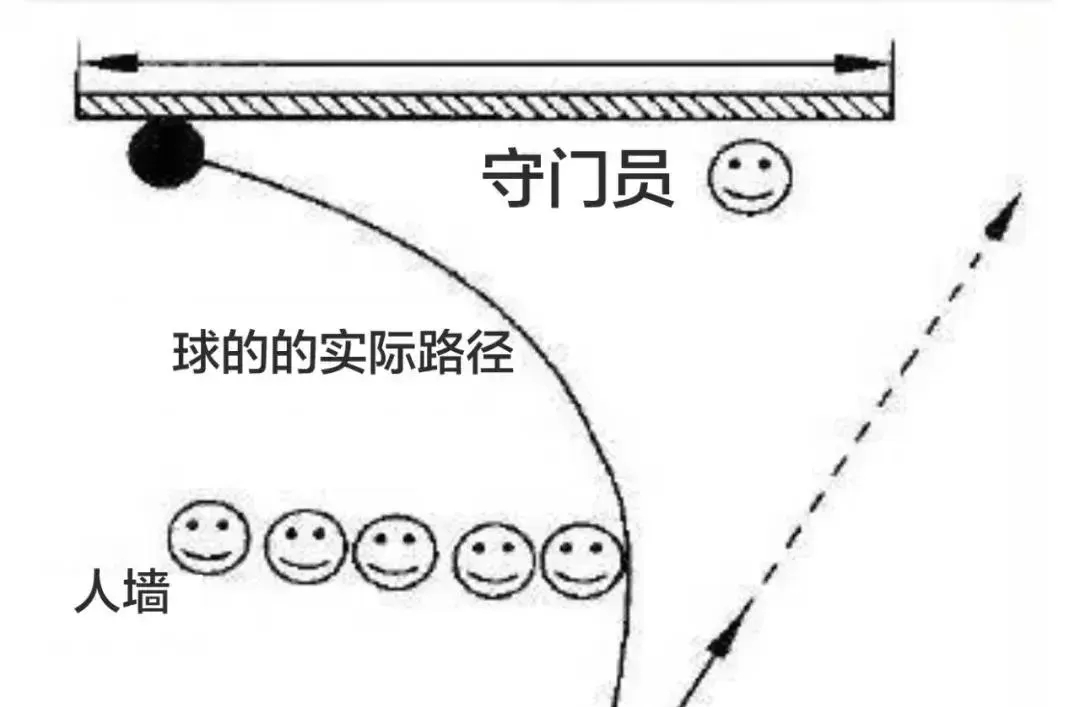

作为足球史上最具观赏性的技术之一,电梯球因球路如电梯般急速升降而得名。2018年俄罗斯世界杯葡萄牙对阵西班牙的比赛中,C罗那记30米外的任意球破门,更是将这项技术推向热议巅峰。慢镜头显示,皮球在越过人墙后突然下坠,门将几乎来不及反应,完美诠释了电梯球的威力。

再来回顾一下↓

换个角度欣赏↓

直播中的足球解说员及赛后技术分析均指出,C罗此球展现了典型“电梯球”的技术特征——高速飞行中近乎无旋转,抵达球门区域时出现急剧下坠。

那问题来了,什么是“电梯球”?其物理原理是什么?如何通过脚法实现?C罗的技术动作有何独特之处?球迷常说的“香蕉球”和“落叶球”又与之有何本质区别?

这些问题不仅困扰着新球迷,即使资深爱好者也未必能准确区分。通过以下系统解析,你将全面掌握这三种技术的核心差异,轻松辨别赛场上的技术流派。

香蕉球:马格努斯效应的完美呈现

作为最广为人知的弧线球技术,香蕉球以其标志性的侧向弯曲轨迹闻名足坛。

香蕉球因飞行轨迹呈平滑弧线形似香蕉而得名,英格兰传奇球星贝克汉姆的“贝氏弧线”便是其中典范。其技术核心在于通过脚内侧摩擦皮球侧部,赋予球体强烈的侧向旋转,从而在空气阻力作用下产生横向偏移。

△贝氏弧线,精准制导

△2001年世界杯预选赛,贝克汉姆终场前的香蕉球破门,不仅展现了0.1弧度的完美曲率,更直接将英格兰队送入世界杯决赛圈,成为足坛经典瞬间。

△巴西球星罗伯特·卡洛斯在1997年四国赛对阵法国队的香蕉球,以37.1米/秒的球速和2.6米的偏移量,创造了足坛历史上最夸张的弧线记录。

△从力学角度观察,卡洛斯的射门通过外脚背强力摩擦,使皮球获得2800转/分钟的旋转速度,在马格努斯效应作用下产生强烈侧向力。

△荷甲球员尼尔森的这记香蕉球实测偏移角度达31度,超过FIFA规定的标准球门宽度(7.32米)的4倍,其技术原理完全符合流体力学中的伯努利方程。

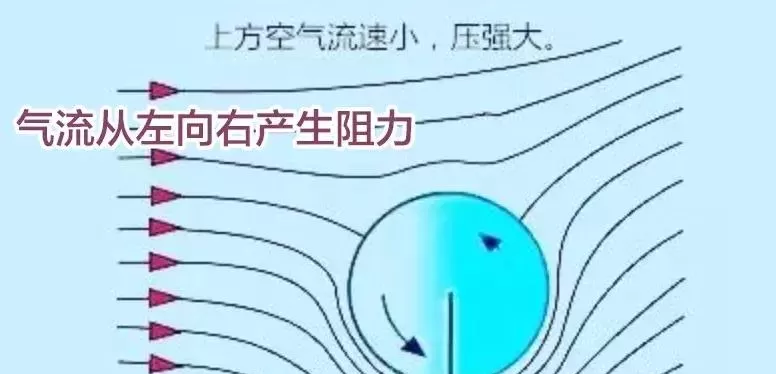

这些经典案例均验证了马格努斯效应在足球运动中的应用:当旋转球体在空气中飞行时,两侧气流速度差异形成压力差,推动皮球向旋转方向偏移。

具体原理可简化为:球员触球时通过脚法使皮球产生侧向旋转,旋转面与气流方向形成夹角。球面粗糙纹理带动周围空气旋转,导致一侧气流叠加增速,另一侧气流对冲减速。根据伯努利定律,流速快的区域气压低,从而产生横向推力,使球路形成平滑弧线。

现代运动力学研究表明,香蕉球的最佳旋转速度为1500-2000转/分钟,此时空气阻力与侧向力达到理想平衡。顶级球员如贝克汉姆能通过脚内侧45度角触球,精准控制旋转轴方向,实现30米外误差不超过50厘米的精确制导。

值得注意的是,香蕉球的弧线曲率与射门距离成反比,20米内的近距离射门通常弧线更明显,而30米以上的远程射门则需要更大的初始力量抵消空气衰减。

落叶球:重力与上旋的完美结合

相比侧向弯曲的香蕉球,落叶球以其标志性的急速下坠轨迹成为禁区前沿的致命武器。

香蕉球依靠侧向旋转产生水平偏移,而落叶球则通过上旋制造垂直方向的轨迹变化,其物理原理类似乒乓球中的弧圈球技术。

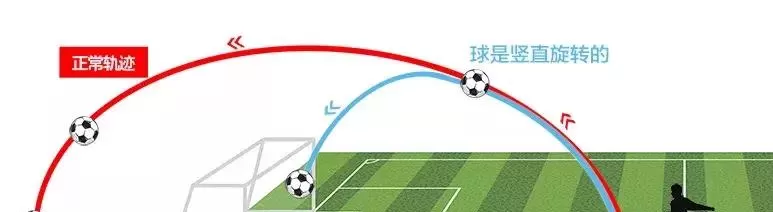

从力学模型分析,落叶球的技术核心在于赋予皮球前旋(顶部向球门方向旋转),当球体以1200-1500转/分钟的速度旋转时,上部气流与空气阻力形成对冲,下部气流则因同向运动获得加速,上下表面的压力差产生向下的额外作用力。

这种复合力使皮球在飞行末段呈现20-30度的下坠角,远超普通射门的抛物线轨迹。当球速达到80-90公里/小时,叠加重力加速度后,最终下坠速度可达110公里/小时以上,留给门将的反应时间不足0.3秒。

AC米兰传奇球星皮尔洛是落叶球的代表人物,其独特的“脚弓搓射”技术能使皮球获得精准的旋转轴控制。高速摄像机显示,皮尔洛触球瞬间脚踝转动角度达75度,通过小腿爆发式发力(平均功率4.2千瓦),使皮球在越过人墙后产生0.8-1.2米的垂直位移变化。

电梯球:无旋转飞行的流体力学奇迹

作为三种技术中最难掌握的电梯球,其物理原理与前两者存在本质区别,堪称足球力学的巅峰展现。

很多球迷对电梯球的技术特征存在误解,认为其与落叶球类似,实则二者在旋转状态上有着根本差异。

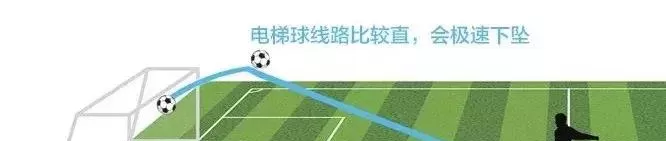

通过流体力学实验观察,电梯球的核心特征是低旋转(通常低于300转/分钟)甚至无旋转飞行,其轨迹变化源于边界层分离效应而非马格努斯力。

当球速超过100公里/小时,空气流经球面时会在后端形成湍流尾迹,随着速度衰减,尾迹区域产生随机压力波动,导致球体出现非对称受力,形成“飘忽”轨迹。C罗的电梯球实测初始速度达122公里/小时,是普通射门的1.5倍。

高速摄影显示,电梯球在飞行过程中会出现0.3-0.5米的左右偏移,这种“蛇形”轨迹源于雷诺数临界值附近的气流分离点变化,属于典型的卡门涡街现象。

电梯球的技术要领在于“敲击式”触球——支撑脚指向目标,击球脚以小腿发力为主,脚尖绷直击中皮球中下部,最大限度减少摩擦接触时间(通常低于0.01秒)。这种发力方式能产生1500牛顿以上的瞬时冲击力,使皮球获得超高速但极低旋转。

流体力学研究表明,当起始速度达到110公里/小时且旋转低于500转/分钟时,空气阻力对水平速度的衰减率可达普通射门的2.3倍,导致球体重力分量迅速占据主导,形成“先升后坠”的电梯式轨迹。

电梯球物理原理:空气动力学的极限挑战

电梯球诡异轨迹的背后,是空气动力学中非定常流与边界层分离的复杂作用。

实现完美电梯球需要满足三个关键条件:1)初始球速100-120公里/小时;2)旋转速度低于500转/分钟;3)击球点误差不超过3毫米。这要求球员具备0.1秒级的发力时机控制和400牛顿以上的小腿爆发力。

2012年《流体力学杂志》发表的Cohen研究团队论文指出,电梯球的轨迹突变源于起始速度与

发表评论