65期~十七世纪荷兰联省共和国最耀眼的风帆战舰(下)“七省号”

65期~十七世纪荷兰联省共和国最耀眼的风帆战舰(下)“七省号”

1667年来临了,国力空虚的英国试图借着上次胜利的余威同荷兰人讲和,然而荷兰国内却因为之前的几次失利而充斥着高涨的复仇情绪,荷兰人在谈判的同时,紧锣密鼓地准备着接下来的军事行动。德·鲁伊特更是在上一次于英国本土附近激战的圣詹姆斯日海战中,坚定了偷袭英国本土港口计划的可行性,他一边利用间谍详细收集着泰晤士河口的水文、航路、潮汐、布防等信息,一边对陆战队员有针对性地进行着特殊训练。在那个风帆年代,这是一次风险极高的军事冒险计划,连荷兰自己的有些将领都不相信这是一个可以成功的作战计划,但也正是因为如此,怕是英国人也从来没有想过荷兰人会如此“异想天开”吧!

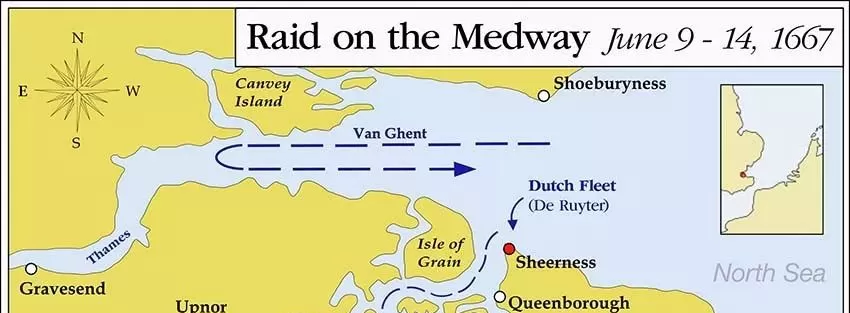

二次英荷战争中的关键性战役示意图:荷兰舰队突袭英国的梅德韦河 。

*图片说明:英国查塔姆海军基地(Chatham)位于梅德韦河(Medway)河口附近,梅德韦河的入海口,也是泰晤士河(Thames)河口。“De Ruyter”路线为荷兰海军上将德·鲁伊特指挥的突袭舰队,“Van Ghent”路线为荷兰海军上将范根特指挥的佯攻伦敦的舰队。

1667年5月27日,荷兰人开始正式实施突袭梅德韦河的计划。荷兰舰队先在本土的特塞尔岛集结了62艘主力战舰、15艘小型舰艇和十余艘纵火船,然后于6月14日组成三支舰队,在大雾的掩护下向泰晤士河口驶去。2日后荷兰人的舰队伴随着消散的大雾突然出现在英国人的眼皮子底下,而英国人从未料到如此天气状况下家门口会有什么敌情,因此也没有派出军舰去拦截。范根特的佯攻舰队顺着泰晤士河口猛进,河口的20艘英国商船向内河四散逃窜,被荷军驱赶到格雷夫森德(Gravesend)。英国人判断荷兰舰队在进攻该地区后会沿河进犯伦敦,便将防守主力调遣至格雷夫森德。这正中了德·鲁伊特的调虎离山计,6月19日,德·鲁伊特亲自率领24艘主力军舰和20艘吃水很浅的小型军舰以及15艘纵火船,乘晚上涨潮之时杀进泰晤士河,攻占了河口的希尔内斯(Sheerness)炮台,夺取了储存在那里的大量黄金与其他物资,并且俘获了一些完整的英军军舰,之后,德·鲁伊特并没有顺泰晤士河口深入,而是沿着梅德韦河一路探索着前进,22日,荷兰人终于抵达了英国舰队的母港——查塔姆海军基地,在这里,荷兰人发现了多达18艘三层甲板的巨舰(荷兰人此时并没有三层甲板的军舰,80门炮的七省号已经是最大的旗舰),荷兰海军的舰炮很快摧毁了岸炮的炮台,陆战队在军舰的支援下很快的将那条14.5吨/800多码长的横江大铁链破坏掉,由于英军应战混乱,在短时间内就被纵火船烧毁了6艘军舰,象征着英国国王查理二世和皇家海军的“皇家查理号”也被荷兰人拖走,至今“皇家查理号”的残余部分依然在阿姆斯特丹博物馆中展出,成为荷兰海军这段光辉历史的见证。

油画《突袭梅德韦河行动中被荷兰海军俘获的皇家查理号》,作者 Willem_van_der_Stoop

“七省号”此役依然是德·鲁伊特的旗舰,但由于之前数次“身负重伤”,加之船体相对巨大,并没有加入突袭梅德韦河的舰队,而是作为荷兰舰队的大本营指挥所,锚泊在泰晤士河口,承担着封锁、指挥、接应的任务。

在这次战役中,荷兰人只损失了8艘纵火船(本身就是“消耗品”)和50名海军陆战队士兵,却让英国损失了13艘巨舰、深入本土内河的舰队母港被洗劫、以国王名字命名的旗舰都让荷军俘获,这在英国皇家海军至今为止几百年的历史中,绝对是“排名第一”的奇耻大辱。荷兰人的这次打击直接让英国损失了20万英镑,加之伦敦大火与黑死病的肆虐,英国已经难以将战争继续下去,1667年7月31日,两国终于签署了《布雷达合约》,第二次英荷战争以荷兰人迫使英国人在海外殖民地角逐中被迫放弃了大量利益而告终。这场胜利将荷兰海军、还有荷兰带入了风帆年代的鼎盛时期!

相比于“皇家查理”号被荷兰人俘获,英王查理二世对于被迫签署的城下之盟《布雷达合约》更为不甘心,这个时候,他的表弟、欧洲最有权势的法国“太阳王”、波旁王朝的路易十四却递过来一支复仇之枪:二者签署了多佛密约,英法秘密结盟,约定2年以后联手攻打荷兰,打赢了二者就共同瓜分荷兰。要知道,路易十四可不是查理二世哪门子热心相助的表亲,他秘密结盟英国筹划入侵荷兰的目的,纯粹是为了法国自身的利益着想。彼时,战败的英国被荷兰裹挟着,不情愿地与荷兰、瑞典结成“三角同盟”,荷兰借助“三角同盟”的势力,威胁法国去与西班牙媾和,要求法国归还那些不断蚕食的西属尼德兰的领土,这些西属尼德兰领土(现比利时等地)是法国与荷兰之间的缓冲地带,而不断扩张的法国对荷兰国土造成了持续的潜在威胁。每个“人”都在彬彬有礼的外交之下盘算着自己的勾当……。

在《布雷达合约》签署之后还不到第五个年头,1672年4月,法国向荷兰宣战了,史称“法荷战争”,英国追随法国很快也向荷兰宣战,荷兰被迫在陆地与海上两条战线同时开战。其中,海上的战事主要发生在1672-1673年,荷兰舰队对抗英国为主的英法联合舰队,历史上视其为“法荷战争”的一部分,但通常也被称为“第三次英荷战争”。

“七省号”作为德·鲁伊特的旗舰,参与了“第三次英荷战争”中的全部四场最重要的海战,分别是“索尔湾海战(Battle of Solebay)、第一次和第二次“斯库内维尔海战(Battle of Schooneveld)、特塞尔海战(Battle of the Texel)”。 前三次海战,荷兰人都取得了并不算特别明显的战役胜利,并且在索尔湾海战中荷兰人还损失了海军上将范根特(突袭梅德韦河行动中佯攻泰晤士河舰队的将领),索尔湾一战,英国有包括海洋霸主号在内的7艘96或100门炮的巨型一级舰,而80门炮的七省号仍是荷兰海军最大的战舰,所以荷兰人的胜利显得尤其来之不易。在两次斯库内维尔战役中,老将德·鲁伊特带领荷兰海军取得的胜利还再次粉碎了英法联军登陆荷兰本土的企图。

描绘第三次英荷战争中”索尔湾海战“中英国战舰“皇家詹姆斯号”在燃烧的油画

描绘第三次英荷战争中”索尔湾海战“中英国战舰“皇家詹姆斯号”在燃烧的油画,德鲁伊特的旗舰“七省号”在画面左侧的远处背景之中, 作者 Willem van de Velde the Younger

但是,直到特塞尔海战之前,英法联合舰队并未受到致命的打击。

由于前几次海战的失利,英法联合舰队转换了海战战略,打算先攻下荷兰家门口的特塞尔岛(Texel),然后再以此为据点进一步入侵荷兰本土,1673年8月中旬,英法两国集结了近两万人的登陆部队在英国整装待发,对那个年代的那些欧洲国家来说,两万人的登陆部队已经可以称得上数量庞大了。8月20日,英法联军载着第一登陆梯队一万人,以122艘舰船组成庞大的三个分队,直指荷兰家门口的特塞尔岛。不过联合舰队的行踪很快就被荷兰人探得,仅以105艘舰船迎战的荷兰老将德·鲁伊特,其指挥技巧及战场经验已经达到了出神入化的境地,虽然战役只持续了一天,并且双方舰队并没有几艘主力舰艇被击沉,但这场战役却成了第三次英荷战争的最后一战,战后,英国海军将领鲁伯特亲王向英王痛斥法军将领临阵脱逃,陷联合舰队于险境,损失惨重。而英国的一些历史学家则评价说:“因为荷兰舰队司令的精明能干,使他们在此役取得了巨大的成就,他们使完全被封锁的荷兰港口重新开放,战胜了一次可能的本土入侵,同时使敌人放弃了之后所有入侵的念头。”此役之后,英国退出了战争,单独同荷兰人签订了停战的《威斯敏斯特合约》,英法联盟解体,荷兰的贸易交通线得以顺畅运行并源源不断地补充着荷兰国力,继续对抗法国。

描绘第三次英荷战争中“特赛尔海战”的油画 。 作者Willem van de Velde the Younger 1687年

老将德·鲁伊特后来在1676年4月29日带领荷兰-西班牙联合舰队于西西里岛附近同法国地中海舰队的遭遇战中阵亡。在他去世后,他的对手法王路易十四下令海岸炮台鸣炮致敬,英国国王查理二世向他的遗孀和儿子表示慰问。他的一生鲜有败绩,已经成为荷兰海军战神一般的存在,他设计的海军战列线战术和旗语系统对荷兰乃至欧洲列强的海军建设影响深远。

作为舰队司令德·鲁伊特的旗舰、“七省号”历经大大小小无数次海战,炮火横飞之中依然能够劈波斩浪、进出战阵、每次出生入死又能全身而退,并且同荷兰海军一起经历过无上荣耀的时刻,这本身就是对她顽强战场生存能力的最好证明!

东打打西杀杀的日子倒是过得也快,如果从1588年西班牙入侵英国的无敌舰队开始算的话,一百年转眼就过去了,百年之间,荷兰已经从西班牙王国的属地独立为共和国、英国也从不入流的岛国步入了海上霸权列强的行列、三次“英荷战争”也已经结束了十多年,新世纪的新吉祥数字:1688年来到了。这一年,英王詹姆斯二世的女儿玛丽的丈夫——在第三次英荷战争中领导荷兰的执政官威廉,兵不血刃的登陆英国(历史爱好者欢迎自行百度“光荣革命”),成为英国国王,英国人和荷兰人忽然发现,大家变成了同一君主统治下的“一家人”了,不仅如此,两家还联合了老冤家西班牙,形成了英国+荷兰+西班牙的联盟,在接下来的“大同盟战争中”一起对抗起了法国的“太阳王”路易十四。海疆之上,法国海军的骄傲“皇家太阳号Soleil Royal”闪耀在数次海战之中,而荷兰人伤痕累累的“七省号”却已经显得有些力不从心,配炮也降到76门,尽管如此,1692年在巴夫勒尔及拉乌格海战之中,“七省号”依然作为联合舰队的一员大将参战尽责,此役英荷联合舰队击溃了当时世界最强的法国舰队,改变了欧洲的战略格局。 法国人最骄傲的“皇家太阳号”在那场战役中被焚毁在拉乌格海角,出生入死伤痕累累的“七省号”在这次战役中也再度严重受损,并最终在1694年被拆解,荷兰人的一代名舰随风而逝。

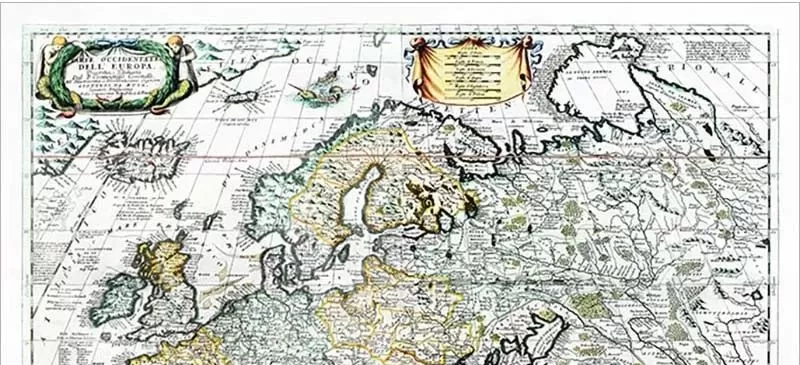

1692年 欧洲地图 作者 科罗内利

在风帆战舰称霸海洋的这三四百年的时间里,欧洲不过十余个主要国家,但叫得出名的海战次数就不止三四百场,那时广大人民群众并不知道当代的“主权”国家是个什么概念,在“主权”替代“王权”之前的那些日子里,欧洲王国与国王们转着圈的“打群架”属于历史的“正常状态”,再加上皇族间纠缠不清的恩怨情仇、嫁娶承袭那些事儿,想要弄清楚那些欧洲国家,到底谁跟谁一直是一伙儿的,其实是个不太省心的想法。

丘吉尔有一句名言,在描述国家利益时或许比较贴切:“没有永远的朋友;也没有永远的敌人;只有永恒的利益。”对于那些君主和国王来说,应该和谁一伙儿,从来不是一个会在道德上让人纠结的问题,跟谁在一块儿能帮自己打赢,这才是需要费神盘算的问题,努力做一棵有战略眼光的“墙头草”也并不是一件容易的事儿。

荷兰人曾为之骄傲的这条战舰“七省号”:她的名字来源于荷兰独立战争中共同对抗西班牙人的“七省”,但从她30年服役生涯开始的那一天起,英国人已经成了荷兰人最强劲的对手,这条风帆战舰的一生并没有和西班牙人交手,倒是长时间的跟英国人缠斗不休。当她垂垂老矣的暮年时期,“主人”更是让她同英国和西班牙舰队的舰船排到了同一条战列线上,联手对抗着庞大的法国舰队。此刻的她或许早已明白:和谁在一条战线上已不再重要,只要一直是为着自己的“祖国”荷兰的利益在战斗,她的一生就足够荣耀!

荣耀舰队带给您的七省号战舰模型

本文为 橙湖工作室 原创作品,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

荣耀舰队 / 橙湖工作室 作品

威廉·乔治·霍斯金斯与英国新社会史的兴起

作者:姜启舟(天津师范大学欧洲文明研究院讲师)

内容提要: 20世纪英国著名史家威廉·乔治·霍斯金斯超越了英国传统地方史理路,致力于建立新地方史。在此过程中,他倡导并实践了英国新社会史的学术理念与研究方法,助推了英国新社会史的兴起,成为英国新社会史的道路开拓者。他注重对地方共同体的研究,彰显普通民众在历史中的价值;强调地方史独立性的同时,主张为整体史做出贡献;践行以人为本的史学关怀,注重史料的多样性与多元化;创立英国景观史,引领了跨学科的史学研究。英国新社会史的国内史学渊源不止于一端,霍斯金斯及其代表的新地方史便是其兴起的另一重要源头活水。

威廉·乔治·霍斯金斯(William George Hoskins)是20世纪英国著名历史学家,被誉为英国新地方史或现代地方史之父。①1971年,他因在地方史领域的卓越贡献而获颁大英帝国司令勋章(C.B.E)。②自20世纪30年代以来,他通过大量著述、广播谈话与电视节目“为许多人打开了一个新世界”,③被誉为20世纪英国最具原创性与影响力的历史学家之一。④对于这样一位享有盛誉的历史学家,国内学界的引介与研究长久以来却非常薄弱。诚如学者高岱所言:“在中国,熟悉威廉·霍斯金斯这个名字的人并不多,即使在专业领域,一些人也是在近期才开始了解这位英国学者的。”⑤近年来,其《英格兰景观的形成》一书被译为中文出版无疑有力助推了这一进程。⑥

国内学界对英国新社会史的关注与研究则深入许多,并呈方兴未艾之势。从关注的学者而言,从早期以埃里克·霍布斯鲍姆、爱德华·汤普森为讨论中心,到近来逐步扩大至罗德尼·希尔顿、克里斯托弗·希尔、雷蒙德·威廉斯等人;从所关注的史学发展阶段而言,更多关注新社会史在20世纪六七十年代的蓬勃发展阶段,而对新社会史草创与兴起阶段的研究则略显薄弱。⑦不过,梁民愫对英国新社会史兴起问题曾做过有益梳理,考察了英国新社会史兴起的国外与国内史学渊源,并将后者上溯至英国史家屈威廉(G.M.Trevelyan),认为“他的社会史研究领域已预见到新社会史研究的大致规模和众多课题”,启发了之后相当一批新社会史家。⑧除了屈威廉从传统社会史(以其《英国社会史》⑨为代表)中“突围”之外,有无其他英国史家与史学领域也成为英国新社会史的史学渊源呢?笔者认为,稍晚于屈威廉的霍斯金斯及其代表的新地方史便是英国新社会史的另一重要学术渊源。霍斯金斯与英国新社会史兴起之间的关系学界尚未有专论,但英国著名学者安东尼·弗莱彻(Anthony Fletcher)在2001年就任伦敦大学历史研究所英国社会史教授的就职演说中,将其视为可与新社会史主帅之一爱德华·汤普森(Edword P.Thompson)相比肩但比其更早的一代社会史大家。⑩有鉴于此,笔者通过研读霍斯金斯代表性学术论著,相对系统地梳理其研究路径与治史理念,冀望探讨其与英国新社会史(11)兴起之间的关联。

一 “地方史家的基本工具是显微镜”

英国新社会史常为人乐道的便是以底层民众为主要研究对象,而这正是“从下往上看”的视角所决定的。故而,此视角也被学者视为英国新社会史学派主张的最核心问题。(12)那么,这与霍斯金斯所致力建设的新地方史有何关联呢?这便要从英国地方史在现当代的学科化进程谈起。虽然到19世纪末,掌握了正规历史批评方法的职业史家开始进入地方史的研究领域,(13)并以英国大型地方史丛书《维多利亚郡史》在1899年的创编作为标志性事件。(14)但自此以后,地方史为争取自己的独立地位又走了约半个世纪的征程。每期刊发大量书评的英国权威职业史学期刊《英国历史评论》直到1938年才首次刊登与《维多利亚郡史》相关的书评文章,而此前该套丛书已出版92卷。(15)霍斯金斯之前的职业史家普遍认为,他们之所以研究地方史只是为了“在地方层面上研究国家史(national history)”。(16)这样,职业史家就如捡拾樱桃一般来择取地方例证来支持他们的国家史论证。(17)显然,这只是将地方史看作是国家史的附庸,研究地方史只是为后者作注解、找案例支撑。

面对地方史的尴尬处境,霍斯金斯不止一次呼吁地方史的独立价值,寻求建立一种新地方史。霍斯金斯着重论述了新地方史应撰述的内容,而这正是一个学科能够独立的关键——有专属的研究领域。霍斯金斯在20世纪50年代年曾从理论上批评了此前英国地方史的书写传统。他认为自伊丽莎白时代以来,以贵族为主导的地方史书写者导致了“什么是地方史的观点严重失衡”,以致“记述庄园世系和其他大地产、土地贵族和他们的纹章似乎成为地方史家的唯一内容”。(18)受此影响,他观察到即使英国史学迈入职业化以来,地方史研究仍长期处于严重比例失调状态,即地方史家投身自治市(borough)史而非城镇(town)史、投身庄园史而非乡村史。(19)批判是为了重建,在其看来,新地方史的主题应是“城镇和乡村共同体的起源与发展”,(20)在《英格兰地方史》中他又将之进一步扩展为“地方社会的起源、发展与(经常的)衰败”。(21)

实际上,早在20世纪三四十年代,霍斯金斯的诸多著述中便注重挖掘地方共同体,尤其是莱斯特郡的地方共同体历史,彰显普通民众在历史进程中的地位与作用。(22)在发表于1942年的一文中,他便以详实的资料系统研究了16世纪该郡农民的经济社会状况。(23)他甚至专门研究了伊丽莎白一世时期莱斯特市一位屠户的历史,以其为样本分析了16世纪后半叶该市的经济与社会变迁。(24)这显然与传统地方史的撰述内容有异。在《英国米德兰》(1949)一书中,他则更为系统地颠覆了传统地方史的研究模式,即对村庄的研究就是对其领主或乡绅的研究,而试图证明米德兰村庄中底层民众的历史作用(建设村庄、创造财富等)。(25)他在1956年发表于英国《皇家历史学会会刊》的一文中,首次系统考察了16世纪早期英国小城镇的经济与社会状况,并强调此时期的小城镇已具备显著的现代特征,在社会结构层面尤为明显。(26)一年后,在《米德兰农民》(1957)一书中,他则以农民群体为中心,对莱斯特郡威格斯顿马格纳村(Wigston Magna)自1066至1900年间数百年的历史进行了探讨(聚焦于敞田经济的兴衰及其相应的社会变迁)。(27)该书也被学者视作“自下而上的历史”的一个独特展现。(28)在霍斯金斯看来,新地方史撰述的主角应是底层普通民众,他们才是地方共同体的支柱。具体内容而言,他更为注重地方共同体的经济与社会史。(29)这样的研究视角与价值倾向在当时的学术生态下是颇为超前的。(30)

除从事地方史个案研究外,霍斯金斯也非常注重地方史学科建设。他强调“地方史家必须始终铭记其学科特性”,(31)并尤为重视地方史的独特路径与学术价值:“地方史家的基本工具是显微镜”,因为“只有对具体区域和具体地点进行微观研究之后,我们才能确知历史变迁是如何真正发生的”。(32)这显然与国家史家从“瞭望塔”观察历史截然不同。(33)他也被很多论者视为英国新、旧地方史之间的界碑式学者。在其不断努力下,地方史终于从业余的大杂烩转变为一门公认的独立学科,标志性事件便是1948年他被任命为莱斯特大学学院英国地方史系(英国第一个地方史系)首任系主任。(34)通过开设地方史课程、培养研究生、创办期刊等举措,该机构对英国地方史的学科发展发挥了举足轻重的作用。(35)有论者指出,在对社会史发展作出贡献的若干机构中,莱斯特大学地方史系是英国最古老且最成功的一个。(36)玛格丽特·斯普福德(Margaret Spufford)、戴维·海伊(David Hey)等杰出社会史家皆从此走出。

新社会史一向讲究自下而上的视角,而新地方史无疑为此提供了极好的实现路径。正像有学者所说,社会史“它应考察特定时空里的一个社会”,而霍斯金斯和新地方史学派的其他学者则为我们提供了线索,即社会史的主题不是别的,正是“地方共同体的社会史”。(37)霍斯金斯致力于地方史的学科独立,就是要研究者们重视地方史研究,重视对地方共同体的研究,使研究内容更为科学、更成体系,从而夯实“从下往上看”的视角基石,真正实现研究对象的下移。因而,霍斯金斯为新社会史圈定了一个很好的研究单位——地方共同体。也许更重要的是,若没有地方史坚实的“显微镜式”研究,“从下往上看”难免沦为空中楼阁。

二 “地方史应助力整体史”

除了“从下往上看”的研究视野,新社会史以其独树一帜的整体史观而雄踞史林,即“英国新社会史区别于英国传统社会史以及人口和社会结构史的一个重要方面就是它倡导的总体史观”。(38)近来更有学者认为,“新社会史的突出特点是对社会历史进行全面的、总体化的研究”。(39)那么,霍斯金斯在此方面有无建树呢?

一言以蔽之,霍斯金斯在地方史研究中,以其整体史观的学术自觉,为英国新社会史整体史观的形成与发展做出了积极贡献。首先,他强调地方史学科独立的同时亦十分关注国家史,认为只有充分掌握国家史才可以解释发生在地方的大量事件,才可以将地方史融入国家史之中。(40)在其第一部专著《埃克塞特的工业、贸易与居民,1688-1800》(1935)中,他便将研究时段内埃克塞特市的工业、贸易、居民置入英格兰西南部乃至整个王国的地理和文化背景之中,从而达到了地方史与国家史融为一体的效果,(41)被论者视为帮助建立了城市史的现代样式。(42)其次,他十分强调并积极践行整体史研究。这里的“整体史”不仅是指民族国家整体史,也包括一城、一村等地方共同体乃至一个研究主题的整体史。在《英国地方史》(1959)一书中,他认为堂区、教会、学校、城镇、景观、建筑、健康、疾病与人口史等均是新地方史的研究内容。(43)其《英格兰景观的形成》(1955)一书甚至研究了英格兰从远古到现代约4500年的景观形成史,并注重“从整体上而不是分田地形制、篱笆、小路等主题来阐释景观式样的发展”,(44)从而被彼得·伯克(Peter Burke)誉为堪与布罗代尔(Fernard Braudel)及其追随者的“地史学”(geohistory)相媲美的著作;(45)最后,他从学理上强调“地方史应助力整体史”。(46)他的研究实践为处理具体研究和整体研究的关系提供了范本。贝雷斯福德(M.W.Beresford)评价,霍斯金斯在具体研究与整体研究之间所持有的是可以多次往返的长期票而非单程票。(47)

霍斯金斯的整体史观在地方史丛书《维多利亚郡史》的编纂中得到了进一步的实践。他主要致力于《维多利亚郡史》中莱斯特郡史的规划、筹钱、组织与编辑等。(48)莱斯特郡史第一卷早在1907年就已编纂出版,但自此之后就陷入休眠状态,后续诸卷直到1948年才恢复编纂。霍斯金斯被公认为是主要推动者。他成为莱斯特郡史第2卷的主编,并筹划了之后的第3、4卷。(49)他组织的编纂团队,除一位体育史的作者外,其他均为训练有素的历史学家。(50)莱斯特郡史第2卷囊括了宗教机构、罗马天主教、中世纪政治史、1530-1950年的政治史、中世纪农业史、1540-1950年的农业史和莱斯特郡的森林史等。他参与主编的莱斯特郡史第3卷,涵盖了工业史、道路史、河渠史、铁路史、人口史、莱斯特郡艺术家史、教育史、体育史等。他筹划的莱斯特郡史第4卷是为莱斯特城设立的专卷,也是整个《维多利亚郡史》丛书中第一个城市史专卷。(51)该卷包括了该城1066-1660年的政治史和行政史、1066-1660年的社会史与经济史、1660-1835年的议会史、1835年以来的社会史和行政史、初等和中等教育史、自治市史、教会史等。从这三卷中我们不难看出编纂内容之繁多,涉猎之广泛,从而使一特定时空范围内的历史得以获得整体性的呈现。他也因对《维多利亚郡史》编纂内容的极大扩展,尤其是将编纂重心下移,而一度被视为激进。(52)

霍斯金斯具有相当宽广的学术视野,尤为注重从整体上研究历史、编纂历史。如其本人所言,地方史家治史应犹如英国医疗史中的老式全科医生,将“人”作为一个整体来看待而非专科医生式的“各管一段”,(53)从而使地方史比任何形式的历史都更加接近整体史。(54)简言之,他所倡导的地方共同体研究虽然是聚焦于地方层面,但关切的却是社会实体(social entities),即完整的社会历史,是一种综合的、整体的社会史。正是在这个意义上,以霍斯金斯为代表的莱斯特学派为“地方社会史”设立了新的专业标准。(55)整体史观的落实则“使西方的社会史学家比以往任何时候都更广泛地研究社会集团和社会活动,因而使社会史研究的课题大增”。(56)

三 “历史中的人们怎样生活”

普通人的日常生活史是新社会史的主要关切。(57)霍斯金斯在1940年之前就力图让学者们对“历史中的人们怎样生活这一问题产生兴趣”,即人们的家庭、家内陈设、食物与饮料、健康标准、教育、工作及娱乐是怎样的,(58)并在其后相关著述中对这些历史主题进行了不同程度的实践。这与屈威廉在稍晚时期对社会史范畴的界定如出一辙:“过往数世纪中某地居民的日常生活。”(59)从这个角度而言,他们一道预见并指引了新社会史的诸多课题。

这样的学术视域反映出霍斯金斯在早期历史研究中便注重对“人”的本质关怀,即“人们必须始终铭记历史是关于人的历史”,(60)这种“以人为本”的史学关怀可视为他对当时法国年鉴学派强调的历史学“社会科学化”的一种反动与回拨。(61)如其所言:“我们必须始终聆听科学图表与数据背后男男女女的诉说。”(62)这样的关怀在当时的社会史研究中是极为稀少的,阿萨·布里格斯(Asa Briggs)在1962年便认为其时社会史的一个危险便是不再聚焦于有血有肉的人。(63)而对霍斯金斯而言,社会变迁与经济发展的“人的维度”始终是其主要兴趣所在。(64)他的这些关切与兴趣后来都涵盖在其“消逝的社会”(lost society)概念之中,他认为历史学家能够并且应该恢复这样的社会原貌。(65)他将《米德兰农民》的研究主题设定为对威格斯顿马格纳村“昔日社会的重建”,(66)从中不难看出他宽广的研究主题与超前的社会史关怀。

为探寻“历史中的人们怎样生活”,霍斯金斯尤为注重史料种类的多样性和来源的多元化,认为“地方史研究也需要一场史料革命”。(67)值得一提的是,他是英国最早一批使用遗嘱财产清单从事社会史研究的学者。早在20世纪30年代,他便遵循对其影响深远的托尼(R.H.Tawney)开辟的路径,与沃恩学院(Vaughan College)夜班学生一起研究遗嘱财产清单。(68)此外,他还注重地方工商名录、人口普查报告、地方旧报刊、议会文书、回忆录、日记、书信、账簿、拍卖目录、售卖布告、世俗补助金档案、自由人登记簿等相关史料的利用。(69)他还自称是“地图价值的坚定信徒”,在《埃克塞特的工业、贸易与居民,1688-1800》《英格兰景观的形成》等书中,使用了大量的地图、插图来论证英国城市与景观的历史变迁,在组织《维多利亚郡史》莱斯特郡史的编纂时他同样专门强调过图片与地图的重要性。(70)为弥补文献史料的匮乏,他还注重将田野考察和文献研究相结合,认为犹如化学家不应害怕手湿一样,“历史学家尤其是地方史家不应害怕脚湿”,(71)确信“英国地方史不能只是简单地写于一间伦敦的办公室或图书馆”。(72)为撰写《英国地方史》,他在英国米德兰和西南部地区考察数百公里范围,在国家和地方档案馆查阅了数以千计的档案和地图。(73)此前其为撰写《德文郡》(1954)一书更是实地探访了该郡全部450个堂区。(74)霍斯金斯以求真求实、担当进取的治学风范大力拓展了史料来源,有力提升了研究深度和广度,对“历史中的人们怎样生活”这一问题做出了卓越的探索。

霍斯金斯探寻的“历史中的人们怎样生活”不只限于人们生活其间的人类社会,还包括自然社会。为此,他十分注重“文理兼通”的跨学科研究。在《英格兰景观的形成》一书中,他认为人类活动对英格兰景观的演进产生了深刻影响,这促使“这片国度的各种景观最终呈现出如今的形状和模样”。(75)该著作被许多学者认为是注重跨学科研究的景观史开山之作。他在书中认为一位景观史家“必须同时是植物学家、自然地理学家、博物学家和历史学家”。(76)此外,他还意识到考古学对认识地方史、聚落形态、地形和荒弃的中世纪村庄遗址的重要性;(77)进而认为,地方史家除了作为一名历史学家之外,还必须学会提出社会学问题,同时要对自然地理、地质、气候、植物、医学、建筑学等的知识与方法略知一二。地方史家虽不可能身兼如此多“职”,但在研究中必须寻求多学科同仁的帮助。(78)由此可见,霍斯金斯从学理层面高度重视学科交叉研究,将“历史中的人们怎样生活”的研究持续推向纵深和完善。新社会史在研究方法上的创举就在于强调历史学与社会科学的交叉,即“新社会史是热忱欢迎社会科学的”。(79)霍斯金斯在跨学科的道路上无疑走得更早更远,他不仅注重历史学与社会科学的结合,也注意历史学与自然科学的交叉。

不管是新地方史还是新社会史,它们都属于第二次世界大战后西方新史学的分支,而新史学的最大难题便是史料与方法问题。(80)在“从下往上看”和“整体史观”的指引下,霍斯金斯探寻的乃是“历史中的人们怎样生活”这一宏阔主题。为此,他践行以人为本的史学关怀,强调史料的多样性和多元化,并注重“文理兼通”的跨学科研究。从这个角度而言,霍斯金斯无疑也有领航之功。

四 综论:新社会史的“道路开拓者”

霍斯金斯在强调地方史学科独立、建立新地方史的同时,直接或间接倡导并实践了英国新社会史的学术理念与研究方法,引领了新社会史的发展趋向:从下往上看的视角、注重普通人群的历史,注重整体的历史观,注重研究领域的扩大和学科间的交叉。这既缘于地方史学科本身的特质,又有霍斯金斯的个人因素。

一方面,新地方史的学科特征和新社会史有天然的契合性。新地方史的研究对象就是在“地方”层面,视角下沉后,普通民众的历史角色(尤其是在经济与社会史层面)就越发凸显出来,他们的生活情景、当时的社会状况越来越成为当然的研究对象。同时,要充分地研究一个城镇、一个乡村堂区或整个区域的历史,就需要关注其社会历史的各个方面——政治史、教会史、社会史、经济史、军事史等各类历史。(81)即新地方史研究的客体规模通常不大,但其主题范围却极为广阔。(82)而且在国家史一直是英国史学研究重头的背景下,关注并联系国家史、整体史进行研究也是必然选择。诚如约翰·托什(John Tosh)所言,新型地方史“提供了跨越专业之间传统划界的机会”,不管是法国年鉴学派的勒华拉杜里还是英国的霍斯金斯,他们实现整体史的渴望都是相似的。(83)而英国新社会史的推陈出新同样体现在其超越了传统史学领域分割的窠臼,将社会史扩展为社会的历史,同时它又偏重对底层历史的研究。新地方史与新社会史分别是依据空间与主题而人为划定的史学研究新领域,是学科分立而导致的史学领域分离,但从学术史的贯通角度看,它们有相当多共通性。

另一方面,霍斯金斯个人因素也起着重要作用。霍斯金斯是研究经济史起家的,他的第一份长期教职是在莱斯特大学学院担任经济学讲师(1931-1941),他1951年到牛津大学担任的也是经济史候任教授(Reader)。“经济史和社会史之间是难以严格划分界限的”,(84)霍布斯鲍姆甚至认为与经济史相结合的社会史才是其所主张的社会史。(85)这也就为霍斯金斯对新社会史的种种开拓提供了智识储备。20世纪30年代起,霍斯金斯便一直强调并践行经济史与社会史的融合与交叉,从《埃克塞特的工业、贸易与居民,1688-1800》、博士论文《1650-1800年间德文郡的土地所有与占有》,(86)到《米德兰农民:一个莱斯特郡村庄的经济与社会史》,再到主持《维多利亚郡史》莱斯特郡史的编纂莫不如此。“经济与社会变迁(1500-1800)”也被研究者视为其最重要的学术主题。(87)就这一点而言,霍斯金斯对新社会史的引领至少强于屈威廉。(88)另外,霍斯金斯与众不同的学术兴趣也成就了他。他关注地方史,且将“贵族以下的民众视作其主要关切”,(89)这就直接推动了学术视野的下移,史料来源的扩大;开辟景观史等,自然就要求超越传统历史学的学科局限,借鉴其他学科的知识与方法,从而实现学科渗透和跨学科研究。

正是这种学科特性与研究者个人学术兴趣、研究经历的因缘汇聚,造就了霍斯金斯这样一位“开疆拓土”式的历史学者,使之成为英国新社会史的学派先驱之一。有论者认为,霍斯金斯至少在20世纪50年代便有了这种理论自觉。其同时代学者、美国著名英国史专家麦卡弗瑞(W.T.MacCaffrey)在评价其《英国地方史》一书时就指出,该书若不是为业余史家这一受众考虑,“作者可能就已讨论社会史的书写问题,而这一问题极少有英国史家论述。”(90)旨在为研究英格兰地方史的人们提供“建议与指导”的《英国地方史》,其内容更像是一本聚焦地方的新社会史研究指南。比如,他设专章讨论该如何研究城镇史,主张要关注城镇的实际发展状况而不是作为一种制度的发展,即将之视作城镇而不是自治市,将研究重心从自治市宪政与法律史方面转移到城镇社会与经济史方面;(91)针对已有城镇史中的社会史与经济史缺乏连贯与主题问题,他认为这是因为直到20世纪50年代,研究者们一直将那些无法清晰归入已有成熟史学领地的历史都装入社会史这个“破布袋”,地方史家也没有确知该提出怎样的经济史问题并作出系统分析。而他通过对职业、工资与物价、经济增长与变迁、社会结构等历史主题的示范与强调,提供了化解之策。(92)这样的分析路径,还包括对健康、疾病、人口、建筑、教育等多个历史主题的详尽解析。如此,他通过对新地方史研究主题、方法、材料等的论述,影响了不计其数的新社会史研习者。(93)霍斯金斯的诸多研究方式方法,不仅成为20世纪四五十年代英国地方史兴起的关键,而且对此后60年代以降的新社会史也产生了深刻影响。(94)

从史学实践来看,霍斯金斯也突破并改变了英国传统史学对社会史的界定与看法。在1943-1944年间,伦敦大学历史研究所组建了一个学术委员会旨在调研《维多利亚郡史》的未来编纂。该委员会在1945年的报告中写道:“英国社会史的主线即准确记载庄园世系的历史”,正是《维多利亚郡史》所要编纂的历史。霍斯金斯则“劝使《维多利亚郡史》接受了其观点,即地方史是有关共同体内的人群——这包括所有的人,而不仅仅是乡绅和教士”。(95)该套丛书的编纂内容最初设计是:由上等阶层为上等阶层所书写的上等阶层的历史。(96)最终,霍斯金斯推动了《维多利亚郡史》在新方向上的迈进,不仅让它囊括了经济史,而且编纂了他所主张的社会史。(97)在1955年出版的《社会史研究:致敬屈威廉》这本文集中,主编普拉姆(J.H.Plumb)预言:“社会史,从最全面、最深刻的意义上而言,现今正是一个无比富饶的研究领域并且在这代人内将会作出最伟大的发现。”(98)作为该文集8位被邀请的优秀史家(来自英、美两国)之一,也是唯一的地方史家,霍斯金斯显然对此蓬勃现象做出了重要贡献。(99)就在普拉姆此番判断近20年后,学者们在回顾霍斯金斯的学术贡献时,便将其誉为英国乡村史和城市史的道路开拓者,这又分别包括农业史、社会史和人口史,建筑史、社会结构史和工业史。(100)所以,笔者将其称之为新社会史的先驱或开拓者之一并非过誉之称。

透过学术谱系不难发现,霍斯金斯的上述研究与论述大多发表于20世纪30年代之后、60年代之前,而新社会史主帅霍布斯鲍姆和汤普森的成名作均出版于20世纪60年代以后。社会史也正是在此之后迎来现代化的“变幻之风”,革故鼎新为新社会史。(101)史学的发展不可能一蹴而就,学术的链条从来都是环环相扣的,英国新社会史的史学渊源也不止于一端。在20世纪60年代初,便有学者注意到新社会史与新地方史之间的密切关系。英国社会史家珀金(H.J.Perkin)在1962年发表的著述中便认为社会史作为一个独立学科,在当时仍是英国史学研究中的“灰姑娘”,若不将地方史的发展纳入考量之中,那么以学科的通行标准来看社会史便几乎不存在。(102)20世纪70年代以降,地方史更是成为社会史研究的主要实验基地之一。(103)

霍斯金斯与新社会史兴起之间的关系从其对新社会史多位代表性学者的影响也可管窥一二。霍斯金斯在20世纪40年代便鼓励希尔顿(Rodney H.Hilton)研究莱斯特郡地方史,此后又将《维多利亚郡史》莱斯特郡史的“中世纪农业史”部分交由其负责。(104)受他影响,希尔顿很早便意识到地方史对理解社会与经济运动、整体史的价值与意义。(105)这一路径甚至影响了其一生的治学特征,即运用马克思主义的基本原理和详尽的史料对封建社会的农民和农民运动进行系统的地方史研究。希尔顿也成为英国马克思主义史家中首先提出“从下往上看”理念的学者,并认为“只有从下往上看历史,才有可能更准确地重视整个社会的面貌”。(106)霍布斯鲍姆则认为《英格兰景观的形成》一书教导了历史学家如何行走、观察与阅读。(107)汤普森则不仅认为霍斯金斯对公地的研究有同情心和富有教益、将其《米德兰农民》一书誉为最有价值的共有权利研究著作之一,而且对地方史研究也表达了“谦恭”:“没有这种对来龙去脉的仔细准备,我的装着搜集资料的硬纸袋里装的结果只是一袋粗糠。”(108)英国新社会史的主力英国共产党历史学家小组,在20世纪50年代下设地方史分组,创办名为《地方史学报》的期刊(后更名为《我们的历史》)应非巧合。(109)当时自视为“被放逐者”的克里斯托弗·希尔(Christopher Hill)、希尔顿、霍布斯鲍姆等新社会史第一代干将不仅将霍斯金斯引为同道,视其为学术上的“老式激进者”与“异端”,而且就其从《过去与现在》创刊伊始的扶持与帮助也一直感激不已。(110)此外,他对更晚一代的英国新社会史家如玛格丽特·斯普福德(Margaret Spufford)、安东尼·弗莱彻(1941-)等也产生了深远影响。(111)

行文至此,我们有理由对伊格尔斯(Georg G.Iggers)的疑问——新社会史“它是左翼思想独有的‘所有物’和产品吗?”(112)作出否定性的回答。英国新社会史不能与英国马克思主义历史学完全画上等号。有西方学者就认为,自由主义史学家屈威廉不仅是最后一位伟大的传统社会史学者,同时也属于第一批新社会史的开创者。(113)作为英国新社会史道路开拓者之一,霍斯金斯与屈威廉一样对英国新社会史的兴起功不可没,他所致力建设的新地方史,在研究对象、视角乃至理念与方法等方面都对新社会史有孕育与助推之功,他当列“第一批”新社会史先驱之中。这不仅体现出新社会史史学渊源的多元性,也反映了其包容性与开放性。这也说明在学科分立走入专深的现代史学研究中,也要注重联系与贯通的路径,更为立体、完整地认识与理解研究对象,尤其在对史学源流的审视上。

注释:

①霍斯金斯直接影响了学者们对第二次世界大战后英国新地方史的界定与认知。一般认为英国新地方史有如下四大特征:首先,它聚焦于普遍关注的综合性议题;其次,它注重发掘利用各种史料,既利用文献史料也利用物质史料,后者包括景观、建筑、人工制品等实体史料;第三,它开掘出多种研究技艺(既有定性的也有定量的);第四,它利用多种研究方法解释资料,这一进路既可能来自对景观证据的分析,也可能来自对人口统计学模型、投票行为或社会结构的分析。参见John Beckett,Writing Local History,Manchester:Manchester University Press,2007,pp.2-3; Kate Tiller,"The VCH:Past,Present and Future," The Historian,Vol.42(1994),p.18.

②霍斯金斯的获颁勋章语为“for his services to local history”,这是该勋章历史上第一次颁给一位地方史家,也是第一次出现勋章引语。参见Joan Thirsk,"William George Hoskins,1908-1992," Proceedings of the British Academy,Vol.87(1994),p.352.

③Alan Everitt,"Founders:W.G.Hoskins," Landscapes,Vol.5,no.1(2004),p.6.

④D.L.Wykes,"Professor William George Hoskins(1908-1992) and the Leicestershire Archaeological and Historical Society," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.66(1992),p.168.

⑤高岱:《威廉·霍斯金斯与景观史研究》,《学术研究》2017年第12期。国内学界此前在介绍英国地方史、景观史时曾论及霍斯金斯,尤以徐浩为代表。参见徐浩:《英国经济—社会史研究:理论与实践》,侯建新主编《经济—社会史:历史研究的新方向》,商务印书馆2002年版,第84页;徐浩、侯建新:《当代西方史学流派》,中国人民大学出版社2009年版,第363、376页;孙昊:《英国地方史研究中的莱斯特学派》,《史学理论研究》2006年第2期;于沛、郭小凌、徐浩:《西方史学史》,高等教育出版社2011年版,第278-279页等。笔者亦曾撰文介绍过霍斯金斯对英国地方史研究与学科发展所做的贡献。参见姜启舟:《威廉·乔治·霍斯金斯与英国地方史研究》,《史学理论研究》2013年第1期。

⑥W.G.霍斯金斯:《英格兰景观的形成》,梅雪芹、刘梦霏译,商务印书馆2018年版。

⑦参见姜芃:《霍布斯鲍姆与新社会史》,《史学理论丛书》编辑部编《八十年代的西方史学》,中国社会科学出版社1990年版,第256-275页;姜芃:《英国新社会史及其在中国的回响》,鲍绍霖等编《西方史学的东方回响》,社会科学文献出版社2001年版,第126-174页;徐浩、侯建新:《当代西方史学流派》,第128-139页;俞金尧:《书写人民大众的历史:社会史学的研究传统及其范式转换》,《中国社会科学》2011年第3期;刘耀辉:《罗德尼·希尔顿的中世纪社会研究》,《史学理论研究》2019年第1期等。

⑧梁民愫:《英国新社会史思潮的兴起及其整体社会史研究的国际反响》,《史学月刊》2006年第2期。

⑨屈威廉该书1942年在美国和加拿大出版(本文所引版本),1944年在英国出版。参见G.M.Trevelyan,English Social History,New York,Toronto and London:Longmans,1942/1944.

⑩Anthony Fletcher,"'englandpast.net':A Framework for the Social History of England," Historical Research,Vol.75,no.189(Aug.2002),p.298.

(11)虽然“社会史这一术语一直难以界定”(霍布斯鲍姆语),国内外学界对新社会史的定义也始终未能达成一致,但新社会史所展现出的一些基本理念还是得到了大部分学者的认同,即从下往上看的视角、注重普通人集团的历史,注重整体的历史观,注重研究领域的扩大和学科间的交叉。参见E.J.Hobsbawm,"From Social History to the History of Society," Daedalus,Vol.100,no.1(Win.,1971),p.20;徐浩、侯建新:《当代西方史学流派》,第128-139页。

(12)梁民愫:《英国新社会史思潮的兴起及其整体社会史研究的国际反响》,《史学月刊》2006年第2期。

(13)哈罗德·T.帕克:《英国》,伊格尔斯主编《历史研究国际手册》,陈海宏、刘文涛等译,华夏出版社1989年版,第260页。

(14)W.G.Hoskins,Local History in England,London:Longmans,1959,p.3.

(15)H.M.Cam,"The Review of The Victoria History of the Counties of England.Rutland.Vol.ii by William Page; Sussex.Vol.iii,1935; Vol.ix,1937.Northampton.Vol.iv,1937 by L.F.Salzman," The English Historical Review,Vol.53,no.211(Jul.,1938),pp.521-526.

(16)John Beckett,Writing Local History,p.115.

(17)John Beckett,"Local history,Family History and the Victoria County History:New Directions for the Twenty-first Century," Historical Research,Vol.81,no.212(May,2008),p.355.

(18)W.G.Hoskins,"The Writing of Local History," History Today,Vol.2,no.7(Jul.,1952),p.489.

(19)W.G.Hoskins,"English Provincial Towns in the Early Sixteenth Century," Transactions of the Royal Historical Society,Vol.6(1956),p.1.

(20)W.G.Hoskins,"The Writing of Local History," History Today,Vol.2,no.7(Jul.,1952),p.487.

(21)W.G.Hoskins,Local History in England,p.12.

(22)David Meredith,"W.G.Hoskins:A Bibliography," in C.W.Chalkin and M.A.Havinden eds.,Rural Change and Urban Growth,1500-1800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins,London:Longman,1974,pp.343-344.

(23)W.G.Hoskins,"The Leicestershire Farmer in the Sixteenth Century," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.22(1941-1942),pp.33-94.

(24)W.G.Hoskins,"An Elizabethan Butcher of Leicester," in W.G.Hoskins,Essays in Leicestershire History,Liverpool:Liverpool University Press,1950,pp.108-122.

(25)W.G.Hoskins,Midland England:a survey of the country between the chilterns and the Trent,London:B.T.Batsford,1949.

(26)W.G.Hoskins,"English Provincial Towns in the Early Sixteenth Century," Transactions of the Royal Historical Society,Vol.6(1956),p.19.

(27)W.G.Hoskins,The Midland Peasant:The Economic and Social History of a Leicestershire Village,London:Macmillan &Co LTD,1957.

(28)R.C.Richardson,"The Review of Rural Change and Urban Growth,1500-1800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins by C.W.Chalklin and M.A.Havinden," Social History,Vol.2,no.4(Jan.,1977),p.535.

(29)有学者认为,在霍斯金斯的影响下,地方史研究重心有了以下更迭:乡村及其田地取代了庄园、农民取代了领主、普罗大众取代了贵族家族、定居类型与人口波动取代了郡权力结构、职业结构与城市起源及比较发展取代了自治市。参见Charles Phythian-Adams,"Leicestershire and Rutland," in C.R.J.Currie and C.P.Lewis eds.,English County Histories:A Guide,Stroud:Alan Sutton,1994,p.239.

(30)与其同时代的一位英国学者在20世纪50年代围绕法国大革命中的民众运动撰写了一篇博士论文,该文评论者、著名史家路易斯·纳米尔(Lewis Namier)却颇为尖锐地向作者问道:“你为何打扰这些土匪?”参见Richard Cobb,The Police and the People:French Popular Protest,1789-1820,Oxford:Clarendon Press,1970,p.81.

(31)Charles Phythian-Adams,"Hoskins's England:A Local Historian of Genius and the Realisation of His Theme," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.66(1992),p.145.

(32)W.G.Hoskins,"English Local History:The Past and the Future," in R.C.Richardson ed.,The Changing Face of English Local History,London:Ashgate,2000,p.128.

(33)H.P.R.Finberg,"Local History," in H.P.R.Finberg ed.,Approaches to History:A Symposium,London:Routledge &Kegan Paul,1962,p.114.

(34)C.W.Chalkin and M.A.Havinden,"W.G.Hoskins:An Appreciation," in C.W.Chalkin and M.A.Havinden eds.,Rural Change and Urban Growth,1500-1800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins,p.xix.

(35)姜启舟:《威廉·乔治·霍斯金斯与英国地方史研究》,《史学理论研究》2013年第1期。

(36)Harold Perkin,"Social History in Britain," Journal of Social History,Vol.10,no.2(Win.,1976),p.134.

(37)H.J.Perkin,"Social History," in H.P.R.Finberg ed.,Approaches to History:A Symposium,pp.61,55.

(38)姜芃:《中国社会史的发展与英国新社会史:若干比较与思考》,《史学理论研究》1994年第1期。

(39)俞金尧:《书写人民大众的历史:社会史学的研究传统及其范式转换》,《中国社会科学》2011年第3期。

(40)W.G.Hoskins,Local History in England,p.7.

(41)W.G.Hoskins,Industry,Trade and People in Exeter,1688-1800,Manchester:Manchester University Press,1935.

(42)R.C.Richardson,"The Review of Rural Change and Urban Growth,1500-1800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins by C.W.Chalklin and M.A.Havinden," Social History,Vol.2,no.4(Jan.,1977),p.535.

(43)W.G.Hoskins,Local History in England,pp.37-152.

(44)W.G.霍斯金斯:《英格兰景观的形成》,第3页。

(45)Peter Burke,"The Review of Societies,Cultures and Kinship,1580-1850:Cultural Provinces and English Local History by Charles Phythian-Adams," Man,Vol.29,no.3(Sept.,1994),p.748.

(46)Department of English local History Archive,"The Pleasure and Pains of the Local Historian.A Personal Occasion-a Farewell Lecture,"转引自Charles Phythian-Adams,"Hoskins's England:A Local Historian of Genius and the Realisation of His Theme," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.66(1992),p.145.

(47)M.W.Beresford,"The Review of The Midland Peasant:The Economic and Social History of a Leicestershire Village by W.G.Hoskins," The Economic History Review,Vol.11,no.1(1958),p.155.

(48)John Beckett,"W.G.Hoskins and the Victoria County History in Leicestershire," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.85(2011),pp.165-191.

(49)R.B.Pugh,"Editorial Note," in W.G.Hoskins ed.,The Victoria County History of the County of Leicester,Vol.II,London:Oxford University Press,1954,p.xiii.

(50)John Beckett,"W.G.Hoskins and the Victoria County History in Leicestershire," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.85(2011),p.168.

(51)Charles Phythian-Adams,"Leicestershire and Rutland," in C.R.J.Currie and C.P.Lewis eds.,English Country Histories:A Guide.p.241.

(52)Christopher Dyer et al.,"Introduction:Local History in the Twenty-first Century," in Christopher Dyer et al.eds.,New Directions in Local History since Hoskins,Hatfield:University of Hertfordshire Press,2011,p.9.

(53)W.G.Hoskins,"English Local History:The Past and the Future,"inR.C.Richardson eds.,The Changing Face of English Local History,p.137.

(54)John Beckett,"Local history,Family History and the Victoria County History:New Directions for the Twenty-first Century," Historical Research,Vol.81,no.212(May,2008),p.356.

(55)Harold Perkin,"Social History in Britain," Journal of Social History,Vol.10,no.2(Win.,1976),p.134.

(56)徐浩、侯建新:《当代西方史学流派》,第137页。

(57)R.E.Gallman,"Some Notes on the New Social History," The Journal of Economic History,Vol.37,no.1( Mar.,1977),p.9.

(58)John Beckett,Writing Local History,p.109.

(59)G.M.Trevelyan,English Social History,p.vii.

(60)W.G.Hoskins,Local History in England,p.105.

(61)霍斯金斯不仅熟知法国年鉴学派,而且受其早期研究路径影响颇深。参见John Beckett,"Local History,Family History and the Victoria County History:New Directions for the Twenty-first Century," Historical Research,Vol.81,no.212(May,2008),p.355.

(62)W.G.Hoskins,"English Local History:The Past and the Future," in R.C.Richardson eds.,The Changing Face of English Local History,p.138.

(63)这是布里格斯在主编《英格兰社会与经济史》丛书所写引言中表达的观点。参见Asa Briggs,"Introductory Note," in H.R.Loyn,Anglo-Saxon England and the Norman Conquest,London:Longmans,1962,pp.vii-viii.

(64)R.C.Richardson,"The Review of Rural Change and Urban Growth,1500-1800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins by C.W.Chalklin and M.A.Havinden," Social History,Vol.2,no.4(Jan.,1977),p.535.

(65)John Beckett,Writing Local History,p.109.

(66)W.G.Hoskins,The Midland Peasant:The Economic and Social History of a Leicestershire Village,p.xxii.

(67)于沛、郭小凌、徐浩:《西方史学史》,第278页。

(68)John Beckett,"W.G.Hoskins,the Victoria County History,and the Study of English Local History," Midland History,Vol.36,no.1(Spr.,2011),p.121.

(69)W.G.Hoskins,Local History in England,pp.26-36; Charles Phythian-Adams,"Hoskins's England:A Local Historian of Genius and the Realisation of His Theme," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.66(1992),p.144.

(70)John Beckett,"W.G.Hoskins and the Victoria County History in Leicestershire," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.85(2011),p.174.

(71)W.G.Hoskins,Local History in England,p.2.

(72)John Beckett,"W.G.Hoskins and the Victoria County History in Leicestershire," Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society,Vol.85(2011),p.187.

(73)F.G.Emmison,"The Review of Local History in England by W.G.Hoskins," The Antiquaries Journal,Vol.40,no.1-2(Apr.,1960),p.92.

(74)Maurice Beresford,"Professor W.G.Hoskins-A Memoir," The Agricultural History Review,Vol.40,no.2(1992),p.164.

(75)W.G.霍斯金斯:《英格兰景观的形成》,第1页。

(76)W.G.霍斯金斯:《英格兰景观的形成》,第16页。

(77)John Beckett,Writing Local History,p.108.

(78)W.G.Hoskins,"English Local History:The Past and the Future," in R.C.Richardson eds.,The Chonging Face of English Local History,p.136.

(79)Raphael Samuel et al.,"What is Social History?" in Juliet Gardiner ed.,What is History Today…?,Basingstoke:Macmillan,1988,p.44.

(80)Peter Burke,"Overture.The New History:Its Past and its Future," in Peter Burke ed.,New Perspectives on Historical Writing,University Park:Pennsylvania State University Press,2001,p.11.

(81)W.G.Hoskins,Local History in England,p.7.

(82)Charles Phythian-Adams,"English Local History:Some Current Approaches Appraised," Acadiensis,Vol.5,no.1(Aut.,1975),p.117.

(83)约翰·托什:《史学导论》,吴英译,北京大学出版社2007年版,第119页。

(84)H.J.Perkin,"social History," in H.P.R.Finberg eds.,Approaches to History:A Symposium,p.51.

(85)E.J.Hobsbawm,"From Social History to the History of Society," Daedalus,Vol.100,no.1(Win.,1971),p.21.

(86)W.G.Hoskins,"The Ownership and Occupation of the Land in Devonshire,1650-1800," PhD Thesis,University of London,1938.

(87)C.W.Chalkin and M.A.Havinden,"Introduction," in C.W.Chalkin and M.A.Havinden eds.,Rural Change and Urban Growth,1500-4800:Essays in English Regional History in Honour of W.G.Hoskins,p.xv.

(88)有学者认为屈威廉将经济史和政治史均排除于社会史的研究范围之外。虽然此观点不一定准确,但屈威廉确实更注重社会史对经济史的价值,即“没有社会史,经济史是贫瘠的”。参见张永华:《20世纪70年代以来英国史学研究中的新情况和新问题》,陈启能主编《二战后欧美史学的新发展》,山东大学出版社2005年版,第401-402页;G.M.Trevelyan,English Social History,p.vii.

(89)Christopher Dyer et al.,"Introduction:Local History in the Twenty-first Century," in Christopher Dyer et al.eds.,New Directions in Local History since Hoskins,p.7.

(90)W.T.MacCaffrey,"The Review of Local History in England by W.G.Hoskins," The American Historical Review,Vol.65,no.4(Jul.1960),p.880.

(91)霍斯金斯同时坦言不是认为城市宪政史、政治史不重要,而是它们已获足够重视。参见W.G.Hoskins,Local History in England,p.71.

(92)W.G.Hoskins,Local History in England,pp.93-105.

(93)霍斯金斯该书立基于其30多年的研究与教学经验、在英国各处围绕此主题的演讲及其收到的数百封咨询信件;另外,《美国历史评论》《英国历史评论》等主流史学期刊在该书出版后均发表了书评,予以引介与高度评价,参见W.T.MacCaffrey,"The Review of Local History in England by W.G.Hoskins," The American Historical Review,Vol.65,no.4(Jul.,1960),pp.879-880; Philip Styles,"The Review of Local History in England by W.G.Hoskins," The English Historical Review,Vol.76,no.298(Jan.,1961),pp.190-191.

(94)R.A.Houston,"'The Hard Rind of Legal History':F.W.Maitland and the Writing of Late Medieval and Early Modern British Social History," in Michael Lobban et al.eds.,Law,Lawyers and Litigants in Early Modern England,Cambridge:Cambridge University Press,2019,p.66.

(95)John Beckett,"W.G.Hoskins,the Victoria County History,and the Study of English Local History," Midland History,Vol.36,no.1(Spr.,2011),pp.120,127.

(96)Lawrence Stone,"English and United States Local History," Daedalus,Vol.100,no.1(Win.,1971),p.128.

(97)Christopher Dyer et al.,"Introduction:Local History in the Twenty-first Century," in Christopher Dyer et al.eds.,New Directions in Local Histony since Hoskins,p.7.

(98)J.H.Plumb,"Introduction," in J.H.Plumb ed.,Studies in Social History:A Tribute to G.M.Trevelyan,London:Longmans,1955,p.xiv.

(99)霍斯金斯所提交文章,参见W.G.Hoskins,"An Elizabethan Provincial Town:Leicester," in J.H.Plumb ed.,Studies in Social History:A Tribute to G.M.Trevelyan,pp.33-67.

(100)C.W.Chalkin and M.A.Havinden,"Introduction," p.xv.

(101)Raphael Samuel et al.,"What is Social History?" p.43.

(102)H.J.Perkin,"Social History," in H.P.R.Finberg ed.,Approach to History:A Symposium,p.51.

(103)R.C.Richardson,The Debate on the English Revolution,Manchester:Manchester University Press,1998,p.162.

(104)Christopher Dyer,"Rodney Howard Hilton,1916-2002," Proceedings of the British Academy,Vol.130(2005),pp.57-58.

(105)R.H.Hilton,"Kibworth Harcourt-A Merton College Manor in the Thirteenth and Fourteenth Centuries," in W.G.Hoskins ed.,Studies in Leicestershire Agrarian History,Leicester:Leicestershire Archaeological Society,1949,p.17.

(106)杨豫:《西方史学史》,江西人民出版社1993年版,第373、383页。

(107)E.J.Hobsbawm,Industry and Empire:The Making of Modern English Society,Vol.II,New York:Pantheon Books,1968,p.317.

(108)爱德华·汤普森:《共有的习惯》,沈汉、王加丰译,上海人民出版社2002年版,第122、186、138页。

(109)初庆东:《苏共二十大与英国共产党历史学家小组的嬗变》,《史学理论研究》2012年第2期。

(110)Christopher Hill,R.H.Hilton and E.J.Hobsbawm,"Past and Present:Origins and Early Years," Past &Present,no.100(Aug.,1983),p.10.

(111)Ann Hughes,"Margaret Spufford," Biographical Memoirs of Fellows of the British Academy,Vol.18(Nov.,2019),p.369; R.I.Moore,"Anthony Fletcher," in Helen Berry and Elizabeth Foyster eds.,The Family in Early Modern England,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.xii.

(112)伊格尔斯:《欧洲史学新方向》,赵世玲、赵世瑜译,华夏出版社1989年版,第191页。

(113)Raphael Samuel et al.,"What is Social History?" in Julie Gardiner ed.,What is History Today…?,p.55.

(本文系天津市高等学校人文社会科学研究项目“英国《维多利亚郡史》纂修研究”(2019SK031)阶段性成果。)

来源: 《史林》2020年第6期

网友答疑

royal1688/最新版网页版APPv9.5.0-图吧地图

royal1688,royal1688,&...

发表评论